疾病知识 什么是母乳性黄疸?母乳性黄疸的发病原因是什么?

安全小贴士:以各种理由收取费用(押金、服装费、报名费、充值卡等)均有诈骗嫌疑,请提高警惕。

详细描述

标题: 什么是母乳性黄疸?母乳性黄疸的发病原因是什么?

随着大家对母乳营养价值认识的提高,母乳作为婴儿,尤其6月龄以内小宝宝最佳营养品,越来越被广泛认可。

但随着母乳喂养率的提高,母乳性黄疸的发生率也有明显上升趋势。

什么是母乳性黄疸?

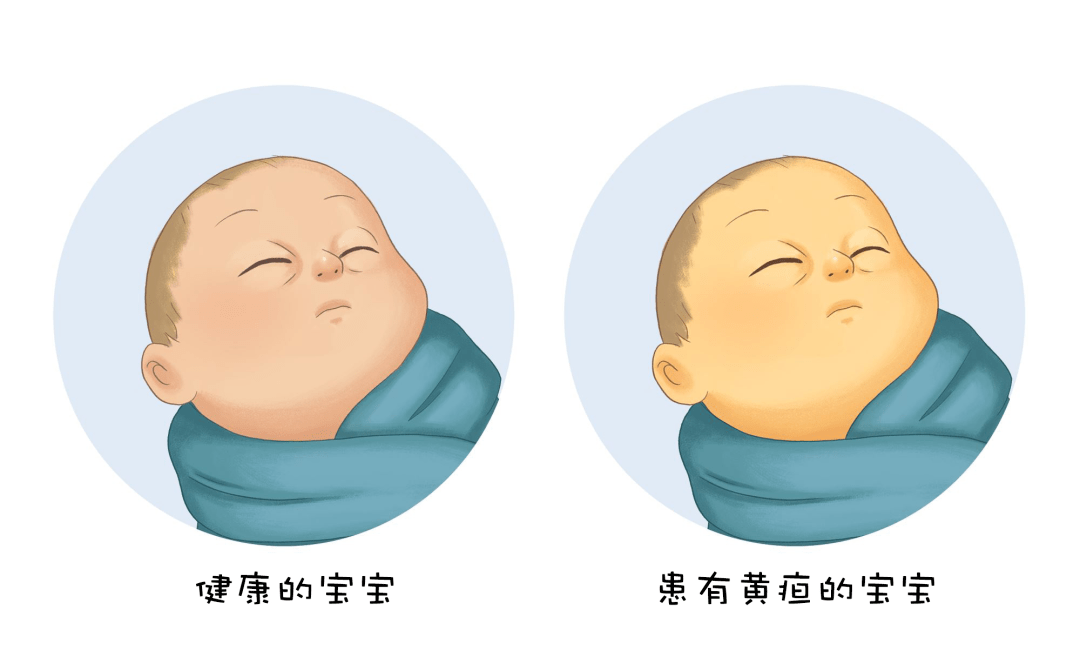

指母乳喂养的新生儿在生后1~3个月内仍有黄疸(皮肤可出现轻度或中度发黄),一般黄疸出现于生后3-4天,生后2周左右总胆红素水平达到高峰。其发生率占出生4-7天新生儿黄疸的49.25%。

黄疸是新生儿常见疾病,母乳性黄疸作为主要危险因素之一,常常会引起新生儿家长对母乳喂养的担心、困惑:需要暂停母乳吗?需要治疗吗?

今天成妇儿新生儿科医生就来好好给新手爸妈们分析一下对策——

01

母乳性黄疸的发病原因

小宝宝发生母乳性黄疸,首先要找准背后的原因,有一部分黄疸不但不是母乳喂多了,反而是喂少了或是喂得不对造成的。

母乳喂养相关的黄疸有两种情况:一是母乳喂养性黄疸,二是母乳性黄疸。

1

母乳喂养性黄疸

又称属于早发型母乳性黄疸,其发生原因往往是因为早期喂养量不够、喂养次数偏少,导致肠蠕动减慢,胎粪中胆红素排出减少,重吸收增加;

另外,由于新生儿自身原因或摄入不足,代谢率低,致肝脏转化合成结合胆红素的能力降低,加之母乳中含有β-葡萄糖醛酸酐酶,可以促进未结合胆红素升高,从而引起黄疸的出现。

早发型母乳性黄疸一般于生后母乳喂养2-3天出现,4-7天达高峰,但持续时间可达1-3月。患儿一般情况良好,无溶血、贫血或感染等表现,但若未予重视,严重者可导致胆红素脑病。

一般早发型母乳性黄疸多见于母亲缺乏哺喂技巧、新生儿无效吸吮、喂养不足等情况。

2

母乳性黄疸

又称迟发型母乳性黄疸,具体发病原因尚不明确,可能与新生儿体内尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UGT)活性异常相关,也可能与母乳喂养的婴儿体内胆固醇水平升高、某些炎性细胞因子(比如白细胞介素1等)增加等因素密切相关。

迟发型母乳性黄疸多于生后母乳喂养1周出现,常为生理性黄疸的延续,亦可发生在生理性黄疸减轻后再次加重,2周左右达高峰,后逐渐下降,持续时间可达4-12周。黄疸多为轻-中度,重度少见,预后良好,很少引起胆红素脑病。

02

母乳性黄疸有没有严重危害?

虽然母乳性黄疸多数预后良好,不影响生长发育,但如果放任不管,也不定期监测黄疸变化,未结合胆红素会透过血脑屏障,达到一定程度可造成脑损伤:

1

急性胆红素脑病:

胆红素神经毒性所致的急性中枢神经系统损害,早期表现为肌张力减低、嗜睡、尖声哭、吸吮能力差,而后出现肌张力增高、角弓反张、发热、惊厥等,严重者可有生命危险。

而低出生体重儿通常缺乏典型症状,可能出现呼吸暂停,循环呼吸功能急剧恶化等。

2

核黄疸:

出生数周以后出现的胆红素神经毒性作用所引起的慢性、永久性损害及后遗症,包括运动障碍、感觉性听力丧失、眼球运动障碍及牙釉质发育异常。

03

母乳性黄疸如何诊断?

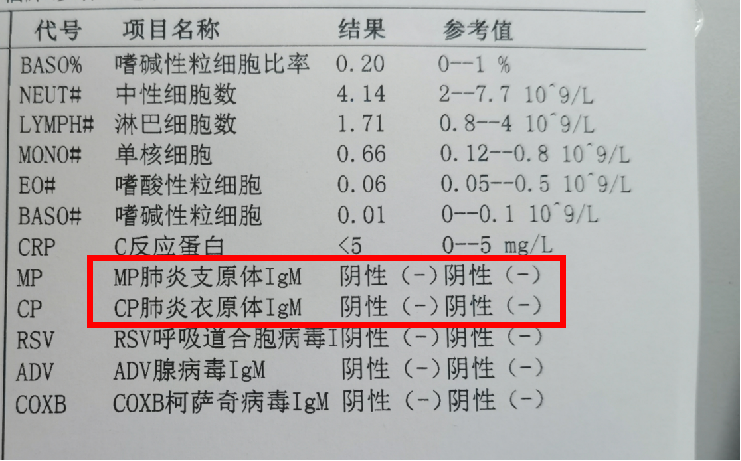

关于母乳性黄疸的诊断,目前是缺乏特异性实验室检查指标的,医生主要靠排除法:需要排除感染性、溶血性、免疫性等多种因素的可能,才能考虑是否母乳喂养引起。

根据黄疸程度、发生时间、持续时间及小宝宝临床状态等综合特点分析,出现以下情况需考虑诊断:

1)患儿多为足月儿,纯母乳或母乳喂养为主;

2)黄疸出现在生理性黄疸期,或黄疸迁延不退,持续时间可达1-3月;

3)完善血清胆红素、血常规+网织红细胞、直接抗人球蛋白试验、母婴血型、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、肝功、甲功、嗜肝病毒抗体等相关检查,除外可能引起病理性黄疸的原因;

4)患儿一般情况良好,精神食欲正常,生长发育不受影响;

5)确有必要明确诊断时,可暂停母乳48-72小时,如果黄疸明显消退,血胆红素水平迅速下降30%-50%,恢复母乳喂养后黄疸再次加重的话,可考虑为母乳性黄疸。但要强调的是,简单以中断母乳喂养2-3天作为诊断方法,其敏感性和特异性均是较低的,而中断母乳喂养对新生儿的危害可能会更大,所以一般不推荐。

04

如何治疗母乳性黄疸?

母乳性黄疸多数预后良好,确诊后轻症无需特殊治疗,注意调整喂养即可。

但胆红素有神经毒性,需要听从医生指导,密切监测黄疸变化,中、重度黄疸需做相应治疗,防止胆红素水平过高引起脑损伤。

治疗方案一:调整母乳喂养

黄疸发生虽然与母乳喂养相关,但作为小婴儿最佳喂养方式,不能单纯地停止喂母乳,应尽量鼓励和指导母亲正确母乳喂养。

对于早发型母乳性黄疸

常常由于喂养不足导致热卡摄入不够和脱水,黄疸程度会加重,故应适当增加哺喂频次,在生后前几天内,可哺喂8-12次/天,若母乳产量不够,可补充配方奶。

同时不建议在无脱水情况下,额外补充水分和葡萄糖,这对于黄疸消退并无益处。

对于迟发型母乳性黄疸

以往的治疗方案提出,当胆红素水平<257umol/L(15mg/dl)时不需要停母乳,当>257umol/L(15mg/dl)时建议停止母乳喂养3天,但目前越来越多事实研究表明这是不可取的。

因为若短时间中断母乳喂养,重新恢复喂养后,胆红素仍可能返回到母乳喂养时水平,反而会加重母亲顾虑而无法坚持哺喂母乳;此外,母乳性黄疸常发生在新生儿晚期,虽然持续时间较长,但多数胆红素水平<15mg/dl,对宝宝健康不会造成严重威胁,而宝宝此时已习惯母乳喂养,突然中断,可能不适应奶嘴及配方奶喂养,以致摄入不足,反而加重黄疸。

因此,最新的治疗理念已经修正为:除非有极特殊的情况,否则不建议随便中止母乳喂养。当胆红素水平>257-342umol/L(15-20mg/dl)时可予其他治疗,比如光疗。

治疗方案二:光照疗法

是降低血清胆红素最简单且有效的方法,推荐标准光源以蓝光最好,具体需听从医生安排。

治疗方案三:药物治疗

对于中-重度母乳性黄疸,药物治疗同其他新生儿黄疸治疗,可使用苯巴比妥等肝酶诱导剂,蒙脱石散等阻断肠肝循环,微生态制剂促进正常肠道菌群建立等等,但均需专业医师指导下使用。

05

母乳性黄疸的预防

对于母乳性黄疸,重要的不是治疗,而是防患于未然。主要做法有:

1)尽量早开奶,生后1小时内进行哺乳,暂无母乳者,可予配方奶喂养;

2)勤吸吮,尤其生后前几天内,至少达到每天8-12次;

3)母乳产量不足,生理性体重下降超过出生体重7%,应补充配方奶;

4)体重偏低,尤其早产儿,吸吮力偏差时,可将母乳吸出奶瓶喂养;

5)遵医嘱适当补充微生态制剂;

6)听从医生指导,进行胆红素水平监测,可测经皮胆红素,必要时检查血清胆红素。

另外,有许多家长也担心,诊断考虑母乳性黄疸的小宝宝能打疫苗吗?

母乳性黄疸的婴儿若一般情况良好,黄疸程度不重,没有其他并发症,则不影响常规预防接种,可以打疫苗。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

陪诊么小程序

免下载、免安装、快速访问